Ethos

A cura di Dario Stazzone

Uno degli aspetti meno indagati dell’opera di Mario Luzi è la produzione teatrale, uno spazio creativo di assoluto rilievo che dal testo-incunabolo del 1947, il radiodramma intitolato Pietra oscura,[1] procede attraverso le ipostasi del Libro di Ipazia (1978), Hystrio (1987), Corale della città di Palermo per Santa Rosalia (1989), Il Purgatorio (1990), Io, Paola (1992), per giungere a Felicità turbate del 1995.

Ipazia

Come ha sostenuto Marco Marchi[2] il teatro luziano nasce per espansione ed approfondimento dei nuclei contenutistici che la poesia, fin dalle sillogi Nel magma e Su fondamenti invisibili, parallelamente ha messo a fuoco. Va comunque evidenziato che diverse occorrenze lessicali e nuclei semantici potrebbero essere retrodatati alle prove poetiche d’esordio dell’autore. Centrale nell’intero opus drammatico è l’elemento interrogativo che spuma in un indistinto meditativo, il movimento del pensiero che riflette su di sé, sul mistero dell’uomo e della creazione artistica.                    Il teatro di parola del fiorentino impresta dunque la sua forma rituale e dialogica alla metodica del dubbio ed alla capacità conoscitiva del pensiero poetante. In questa difficile interrogazione Felicità turbate assume una posizione centrale.

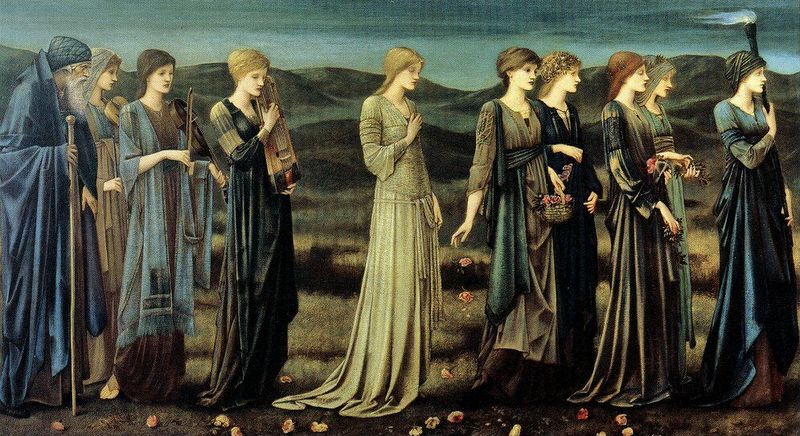

Il dramma del 1995 è stato concepito per commemorare il pittore Jacopo Carucci, detto il Pontormo, nel quinto centenario della nascita, è stato rappresentato al Piccolo Teatro Comunale di Firenze con la regia di Federico Tiezzi e l’accompagnamento dei raffinati Interludi per Quartetto d’archi composti da Giacomo Manzoni. Il testo convoca idealmente altri artisti della Maniera fiorentina a testimoniare sulla vicenda pontormesca, da Baccio Bandinelli a Jacopo Nardi, da Agnolo Bronzino a Giorgio Vasari.

¬†¬†¬† Con originalit√† l‚Äôindagine sul pittore umbratile, una delle personalit√† pi√Ļ sfuggenti e complesse del Manierismo, √® condotta dalla Memoria che si fa essa stessa personaggio. L‚Äôautore, attraverso il suo astratto commutatore, cerca dantescamente di ¬ęaccarnare¬Ľ[3] il maestro della Deposizione di Santa Fel√¨cita, ben consapevole che la memoria √® di per s√© ingannevole, vanificatrice di certezze ed appartenente al perenne trasformarsi delle cose, costretta dunque ad affidarsi ad una pluralit√† di testimonianze che permettono di sperimentare come la storia o la leggenda dell‚Äôartista siano spesso infedeli al vero. Le moderne consapevolezze epistemiche di Luzi non posso restituire a Mnemosine i tratti netti delle evocazioni classiche, insinuano piuttosto forti dubbi sulla verit√†, sulla leggenda dell‚Äôartista e sulle narrazioni storiche: ¬ęMa quale storia mai / non √® infedele al vero? / La verit√† non √® mai uguale a s√©. / Si forma e si modifica / all‚Äôinterno della vita / in quel laboratorio / che di lei si appropria‚Ķ¬Ľ.[4] La stessa Memoria si chiede problematicamente se gli artisti non possano ¬ętravedere¬Ľ la realt√†, usando un predicato che occorre nel Cannocchiale aristotelico di Emanuele Tesauro proprio l√† dove l‚Äôautore riflette sulla metafora e dunque sulla dilatazione tropica della scrittura e sull‚Äôoperazione poetica.[5] Di rimando il Nardi, in un celebre inserto sapienziale del dramma,afferma: ¬ęCos√¨ o mia signora, / √® la storia degli uomini e delle loro imprese: / che ingannevole ci svaria sotto gli occhi della ragione, / e non riposa mai in una verit√† di fatto, / uguale a s√© medesima, invece continuamente si tramuta. / Pontormo o la leggenda di Pontormo? / Non riesco oramai pi√Ļ a circoscrivere / bene l‚Äôargomento. / E non giova a nessuno farlo¬Ľ.[6]

¬†¬†¬† Oltre all‚Äôindubbia singolarit√† di una rievocazione che di per s√© si dichiara fallace, demandando apertamente alla parola poetica la realizzazione di un monumentum letterario che non vuol essere documento, il testo luziano si caratterizza per l‚Äôinterpolazione di alcuni momenti corali che evocano a loro modo gli stasimi classici, come il ¬ęcoro delle lavandaie¬Ľ, la ¬ęTiritera dei ragazzi di Castello¬Ľ e il ¬ęcoro delle cose dipinte¬Ľ. Si tratta di inserti che mettono in scena una parola collettiva e determinano, talvolta, un‚Äôarticolazione e un urto dei piani linguistici non lontani da certi momenti di sperimentazione della lirica luziana.

¬†¬†¬† Il dialogo delle lavandaie presso la gora √® piegato ad una singolare partitura, dal momento che ogni lavandaia si dedica ad abiti che alludono ad un diverso mestiere. La prima lavandaia, bella ¬ęcome l‚ÄôAurora¬Ľ, lavora agli stracci di bottega dei ¬ęmaestri dipintori e dei loro garzoni¬Ľ, mentre l‚Äôacqua della pozza, sinesteticamente, sembra fiorire ¬ętutta impreziosita¬Ľ e l‚ÄôArno diventa avvenente nella ¬ęvariopinta fantasia¬Ľ. Con questo espediente Luzi pu√≤ cantare il colorismo manieristico recuperando un motivo topico della sua poesia, l‚Äôacceso cromatismo che gi√† in Avvento notturno tendeva alle tonalit√† di viola, rosso, blu, verde e giallo. Per non dire dei vibranti intarsi cromatici e figurativi che caratterizzano il Viaggio terrestre e celeste di Simone Martini, tra citazioni petrarchesche e riferimenti all‚Äôoro ed al lapislazzulo della tradizione pittorica gotico-senese.Nelle Felicit√† turbate √® una delle lavandaie ad osservare con stupore lo spandersi dei preziosi colori: ¬ęCome si spande, come scorre / quella gioielleria, / si mischiano nella gora / e scendono al fiume / il cinabro ed il turchino / lo smeraldo cilestrino¬Ľ.[7] Quasi ad explicit dell‚Äôopera l‚Äôincendio dei ¬ęfolli colori¬Ľ √® indicato come una delle cause della ¬ęsublimit√†¬Ľ pittorica pontormesca ed √® qui il caso di ricordare la contiguit√† lessicale tra le determinazioni luziane e i ¬ęcolori che sfolgorano in pieno petto¬Ľ della sceneggiatura de La ricotta, il mediometraggio in cui Pasolini evocava, attraverso l‚Äôinserto di due tableaux vivent, le Deposizioni degli allievi di Andrea del Sarto, Rosso Fiorentino e Pontormo.[8]¬†

¬†¬†¬† La Tiritera dei ragazzi di Castello afferma l‚Äôirregolarit√† del pittore empolese, la stessa cui alludevano i sonetti berneschi dell‚Äôallievo Agnolo Bronzino e le Vite del Vasari. Anche lo storico dell‚Äôarte Giulio Carlo Argan, sulla scorta delle note vasariane, si √® dato ad una vivida rievocazione del tormentato artista: ¬ęJacopo Carucci detto il Pontormo √® la pi√Ļ inquietante e inquieta figura del primo Manierismo toscano: sempre in cerca di difficolt√† e sempre scontento del proprio lavoro, cosicch√©, dice il Vasari, ‚Äúguastando e rifacendo oggi quello che aveva fatto ieri, si travagliava di maniera il cervello, che era compassione‚Ä̬Ľ.[9]¬† Nel testo luziano il ¬ępittore eccezionale¬Ľ ma scontroso ¬ęnon ha la testa ferma¬Ľ, si perde in ¬ętroppi pensamenti¬Ľ. Il rutilare di aggettivi riferiti all‚Äôartista, ¬ęstrano¬Ľ, ¬ęstranito¬Ľ, ¬ędiverso¬Ľ, ¬ęspiritato¬Ľ, ¬ęfantastico¬Ľ, ¬ęinfermo¬Ľ, ¬ęritorto¬Ľ, ¬ębalzano¬Ľ, ¬ępazzo¬Ľ, ¬ęostinato¬Ľ, ¬ęfiero¬Ľ e ¬ęorgoglioso¬Ľ appartengono al campo semantico che gi√† il ben informato Filippo Baldinucci, nelle sue Notizie de‚Äô professori di disegno da Cimabue in qua, riassumeva usando la determinazione ¬ęastratto¬Ľ, ricca di sfumature semantiche e occorrente nella novellistica boccaccesca e in quella successiva, segnatamente del XVI secolo fiorentino. Cercando di tracciare per labili sinopie etopeiche il ritratto dell‚Äôautore della Visitazione dell‚ÄôAnnunziata, Luzi fa riferimento alla ¬ęvita penitenziale¬Ľ, all‚Äô¬ęesistenza sordida¬Ľ, ¬ęangusta¬Ľ, ¬ęsquallida¬Ľ ed ¬ęautodenigrativa¬Ľ da lui condotta. √ą evidente in questi cenni, come nel ricorso all‚Äôaneddotica che restituisce l‚Äôimmagine del primo grande pittore ¬ęnon integrato¬Ľ,[10] il recupero delle pagine ossessive del Libro mio, il ¬ędocumento squallido¬Ľ di cui ha parlato Cecchi e di cui si ricordava Sciascia nel Contesto, facendo riferimento al ¬ędiario di un pittore fiorentino del Cinquecento: una cosa piuttosto squallida, un documento di nevrosi¬Ľ.[11] Il singolare libello √® stato riproposto da Salvatore Silvano Nigro in appendice al saggio L‚Äôorologio del Pontormo. Invenzione di un pittore manierista.[12] Da questo horologium in cui l‚Äôartista ipocondriaco annotava i dettagli pi√Ļ insignificanti e persino scatologici della sua vita, auscultando continuamente se stesso, cedendo alla pulsione archivistica e verrebbe da dire all‚Äôarchiviolitica della pi√Ļ piana e insignificante quotidianit√†, sono tratti i motivi che da sempre hanno nutrito la sua legenda nera, la fiera solitudine, l‚Äôossessiva paura della morte, la vita grama, la casa sbilenca e la scala retrattile che lo proteggevano da indesiderati commerci col mondo.

¬†¬†¬† Il ¬ęcoro delle cose dipinte¬Ľ √® un altro momento originale della scrittura drammatica luziana. A prender parola sono gli oggetti rappresentati nelle tele e negli affreschi di Pontormo, quasi a sancire, nella rottura mimetica delle forme e delle cromie, la distanza tra la rappresentazione pittorica e il suo referente. Non a caso in questo stasimo le ¬ęcose dipinte¬Ľ dichiarano la loro autonomia e la loro dissimiglianza dalle creazioni del grande artista: ¬ęNo, non ci avevi, non eravamo con te. / Siamo passate per il tuo sguardo e per i tuoi pensieri / ma non ci hai trattenute, noi cose / noi uomini e donne, noi mondo¬Ľ. Ma le stesse ¬ęcose dipinte¬Ľ non possono nascondere di esser affascinate dalla fictio pontormesca: ¬ęEppure ci mettevi a fuoco / e ci incendiavi con i tuoi folli colori. Ma chi dava / tenerezza a questa follia? Non io, non io / gridiamo tutte in coro, noi uomini, donne / cose, santi con Maria. / Non ti veniva da noi quella dolcezza degli accordi, / ma tu l‚Äôavevi e a noi non la rendevi, noi ci investivi / con la chiarit√† della tua vampa, ci stordivi con la tua sublimit√†¬Ľ.[13] Con quest‚Äôarguta invenzione il poeta tocca uno dei nodi tematici che gli sono pi√Ļ cari, l‚Äôinterrogazione sulla creazione artistica, sull‚Äôinafferrabilit√† della realt√†, sull‚Äôillusione referenziale, sulla frantumazione e sull‚Äôassenza. In effetti ¬ęassenza¬Ľ e ¬ęombra¬Ľ sono occorrenze centrali in Felicit√† turbate, a connotare l‚Äôintera epoca inquieta in cui lavorava il Pontormo e la sua consustanzialit√† col Novecento, a rappresentare il passaggio dal rigore mimetico al tormento della forma, dal titanismo michelangiolesco alle epigonali torsioni serpentinate cui sembrano alludere gli stessi compiacimenti prolettici della prosa lirica luziana. Le costellazioni semantiche del testo parlano del dramma personale del Pontormo e del dramma di un‚Äôintera epoca, descrivono per umbras il venir meno della pienezza medicea e fiorentina: un sentimento di tristezza saturnina che pervade la descrizione del Carnevale del 1512. Non a caso la parola chiave del dramma √® ¬ęmalinconia¬Ľ, di cui si registrano due occorrenze in stretta sequenza gi√† ad incipit dell‚Äôopera. Lo stesso artista √® consapevole della sua natura malinconica, del suo perdersi nei ¬ępensamenti¬Ľ: ¬ęA me piace la festa, talora vi sono trascinato, / mi infervoro, mi entusiasmo, / mi ubriaco un po‚Äô. Chi non mi ha veduto? Ma poi mi viene la malinconia. Da dove non lo so. / Non so proprio spiegarmelo quel tetro / umore che mi prende, quell‚Äôatramento: / dalla nascita? dai morti? Beati / coloro che non la conoscono¬Ľ.[14] ¬ęAtramento¬Ľ √® un interessante hapax nel corpo drammatico luziano, un termine dalla complessa storia semantica: atramentum occorre infatti nella Naturalis Historia di Plinio con un significato propriamente pittorico, mentre in Orazio e Ovidio √® gi√† riferito alla malattia fisiologica e dell‚Äôanima. La sua etimologia rinvia a quell‚Äôatra bilis che, secondo la pseudo-aristotelica teoria degli umori, √® causa della malinconia e che, come ricorda il celebre saggio di Klibanskj, Panofskj e Saxl, era ritenuta all‚Äôorigine del tratto saturnino della creazione artistica.[15] Il Pontormo luziano, chiuso nelle spire avvolgenti della melanconia, finisce per somigliare al Petrarca ¬ępadre mite e dispotico¬Ľ che il poeta aveva ricordato nel 1984 ritenendolo il primo grande artista ad aver compreso che ¬ęun‚Äôopera pu√≤ esser costruita non in collaborazione con il mondo, tutt‚Äôal pi√Ļ nella commiserazione di esso, chiudendosi in uno proprio che, se non √® sostitutivo dell‚Äôaltro, almeno lo adegua alla nostra fragilit√†¬Ľ.[16]¬†¬† ¬†

Oltre che nella parabola esistenziale e nei valori della sua pittura Pontormo, probabilmente, è stato un artista eretico nell’impianto tematico e iconografico del grande ciclo d’affreschi del coro di San Lorenzo che, secondo le buone ragioni addotte da Massimo Firpo, doveva essere ispirato ai dettami dell’eresia valdesiana.[17] Pontormo lavorò agli affreschi della chiesa fiorentina negli ultimi anni della sua vita, tra il 1546 e il 1556. Purtroppo questo ciclo unitario e di grande impegno è andato distrutto nel corso del XVIII secolo. Doveva trattarsi di un opus magnum di alta drammaticità caratterizzato dalla scoperta polemica con i canoni tradizionali dell’arte, una singolare reinterpretazione dell’idioma pittorico michelangiolesco che suscitò i giudizi contrastanti cui fa riferimento Vasari.

Il Vasari

Come ha sottolineato Antonio Pinelli[18] le Vite vasariane si espressero in modo estremamente duro sull‚Äôestrema prova pontormesca, al punto che non √® possibile trovare nelle biografie vergate dall‚Äôaretino ¬ęun giudizio cos√¨ drastico e scandalizzato¬Ľ: ‚Ķnon mi pare [‚Ķ] in niun luogo osservato n√© ordine di storia, n√© misura, n√© tempo, n√© variet√† di teste, non cangiamenti di colori di carni, ed in somma non alcuna regola n√© proporzione, n√© alcun ordine di prospettiva; ma piena ogni cosa d‚Äôignudi, con un ordine, disegno, invenzione, componimento, colorito e pittura fatta a suo modo; con tanta malinconia, e con tanto poco piacere di chi guarda quell‚Äôopera, ch‚Äôio mi risolvo, per non l‚Äôintendere ancor io, se ben son pittore, di lasciarne far giudizio a coloro che la vedranno: perciocch√© io crederei impazzarmi dentro ed avvilupparmi, come mi pare, che in undici anni di tempo che egli ebbe, cercass‚Äôegli di avviluppare s√© e chiunche vede questa pittura, con quelle cos√¨ fatte figure.[19]

¬† ¬† ¬†Nonostante la polemica vasariana, paradigmatica della frattura prodottasi all‚Äôinterno della cultura artistica del Cinquecento tra sperimentalismo anticlassicista ed et√† della Maniera, √® comunque significativo che la famiglia sovrana di Firenze, i Medici, affidassero al Carucci la decorazione della parte pi√Ļ in vista della loro cappella Palatina, la cui fondazione, un secolo prima, era stata del Brunelleschi, mentre la Sagrestia nuova e la Biblioteca erano state realizzate da Michelangelo. Nel dramma luziano il ricordo dell‚Äôultima impresa pontormesca √® affidato al Bronzino, che ebbe l‚Äôincarico di completare l‚Äôopera del maestro: ¬ęPer undici anni si era chiuso / in quella disperatissima officina, / tagliandosi dal mondo. / Solo in extremis entrai in quel recinto e fui sconvolto e ammirato. / Detti poi come sapete mano alle lunette¬Ľ. In un certame col Vasari, disputando del valore del coro di San Lorenzo, Bronzino afferma: ¬ęMai ebbe Jacopo un‚Äôidea cos√¨ irriverente, / mai fu cos√¨ blasfemo‚Ķ guarda meglio, Vasari, quelle pareti a fresco. / Vedrai tribolazione d‚Äôanima, grandezza ed oppressione / dei pensieri in quei viluppi di corpi e salme [‚Ķ] Aveva / Michelangelo con i suoi giganti aperto la stura a quei rimorsi. / Pontormo nuotava a modo suo in quel mare di luce e di dolore, / ma non ne fu travolto, non si spense. / San Lorenzo non fu una disfatta / come in molti avete detto, trafiggendo il vecchio‚Ķ¬Ľ.[20] Luzi, attraverso i suoi personaggi, non esprime un giudizio di valore sugli affreschi andati del resto perduti e sfiora appena il tema teologico preferendo parlare dell‚Äôirregolarit√† artistica dell‚Äôautore, della deviazione dal canone della Rinascenza, della destrutturazione della norma mimetica: ¬ęErano nella pittura e nella pittura sono morti; / avendo nella loro arte / cercato perfezione non solo di natura / ma anche d‚Äôintelletto e d‚Äôanima / avendo forzato molti limiti / del vedere e del dipingere / sulla scorta dei maestri e del loro insegnamento¬Ľ.[21] Ed √® proprio al colore, al colore innaturale che confuta di fatto l‚Äôidea aristotelica di mimesis intesa come imitatio naturae,che Luzi demanda la ¬ęprofezia segreta¬Ľ dell‚Äôartista in un‚Äôepoca di splendori e di ineffabili rimorsi. Nell‚Äô¬ęaudacia dei colori, sciolti dall‚Äôobbedienza al canone dei classici e accademici / e dalla servit√Ļ della verosimiglianza‚Ķ¬Ľ, nelle nuove forme nate dal ¬ęgrave e continuo studio degli occhi e della mente¬Ľ, nel ¬ęmare di luce e di colore¬Ľ il poeta individua la vera eresia e le vere innovazioni apportate dal Pontormo che, attraverso il terribile Triumphus mortis dei suoi ultimi anni, ideale certame con il Giudizio Universale della Sistina e personale ¬ęPurgatorio¬Ľ artistico, aveva introdotto nella ¬ęcompita arte¬Ľ fiorentina ¬ęl‚Äôirrequietezza e l‚Äôangoscia della mente¬Ľ.

¬†¬†¬† Lo strumento di un teatro di poesia, ovvero di un teatro che pasolinianamente ¬ęporta in scena il linguaggio della poesia¬Ľ,[22] si rivela consustanziale alla rappresentazione della complessa vicenda pontormesca, sospesa tra luce e ombra, tra chiarezza delle gamme cromatiche e atramento dell‚Äôanima. Il suggello ultimo all‚Äôimpossibilit√† di squadrare e definire esattamente l‚Äôartista, pur circonfuso di gloria, √® demandato alle parole della Memoria: ¬ęSi arricchiscono le ombre / al pari delle luci. / Ma la gloria impera / e scioglie la querela / e acceca me, Memoria¬Ľ.

Dario Stazzone

[1] Il testo del radiodramma è stato pubblicato per le cure di S. Verdino, Pietra oscura, Porretta Terme, I Quaderni del Battello Ebbro 1994.

[2] M. Marchi, Invito alla lettura di Mario Luzi, Milano, Mursia 1998, p. 86. Per un accorto studio lessicale e semantico dell’opera teatrale luziana cfr. L. Piazza, Il gesto, la parola, il rito. Il teatro di Mario Luzi, prefazione di Federico Tiezzi, Genova, Il Menangolo 2012.

[3] Cfr. M. Luzi, Prefazione a Felicità turbate, Milano, Garzanti 1995, p.8. Tutte le successive citazioni sono tratte da questa edizione.

[4] Ivi, p. 15.

[5] Il predicato ¬ętravedere¬Ľ evocato da Luzi, da sempre anfibologicamente sospeso tra il valore semantico negativo di ‚Äúveder falso‚ÄĚ e quello positivo di ‚Äúveder oltre‚ÄĚ, occorre con quest‚Äôultima connotazione nel testo capitale della poetica barocca, il Cannochiale aristotelico di Emanuele Tesauro, a proposito della metafora: ¬ęLa metafora tutti [gli obietti] a stretta li rinzeppa in un vocabulo: e quasi in miraculoso modo gli ti fa travedere l‚Äôuno dentro l‚Äôaltro¬Ľ.

[6] M. Luzi, Felicità turbate, cit., p. 28.

[7] Ivi, pp. 38-39

[8] Si noti che nella sceneggiatura pasoliniana de La ricotta la sesta scena, dedicata alla descrizione della Deposizione di ispirazione pontormesca, √® l‚Äôunica caratterizzata da una scrittura compatta, da una lunga desciptio che interrompe l‚Äôandamento dialogico del mediometraggio. La ¬ęDEPOSIZIONE DEL PONTORMO a colori, coi colori che sfolgorano in pieno petto¬Ľ √® caratterizzata da un ¬ęfilo di rosso violento e prezioso¬Ľ, dal verde che si confonde con l‚Äôazzurro ¬ędelle foglie¬Ľ, dal bruno ¬ęevanescente¬Ľ, dal giallo e dal rosa ¬ęche empiono il gran vuoto dei corpi dagli orli schiumeggianti di papaveri, mosto, fragole e foglie lacustri¬Ľ. Nella resa della tavolozza manierista, ricca di similitudini e valori sinestetici, rifulge l‚Äôoccorrenza aggettivale ¬ęmelanconico¬Ľ: il tono cromatico egemone √® introdotto infatti dal sintagma incipitario ¬ęluce del sole di un pomeriggio melanconico¬Ľ. Cfr. P. P. Pasolini, Per il cinema, vol. I, Milano, Mondadori 2001, pp. 343-346.

[9] G. C. Argan, Storia dell’arte italiana, Firenze, Sansoni 1989, vol. III, pp. 126-127.

[10] L’espressione è usata da P. Adorno, Storia dell’arte italiana, Firenze-Sansoni, Casa editrice G. D’Anna 1987, vol. II, p. 551.

[11] L. Sciascia, Il contesto, in Id.,  Opere. 1971.1983, a cura di C. Ambroise, Milano, Bompiani 2001, p. 34.

[12] S. S. Nigro, L’orologio del Pontormo. Invenzione di un pittore manierista, in appendice Il libro mio, Milano, Rizzoli 1998, recentemente riproposto per i tipi Bompiani ed arricchito, in appendice, da Il libro mio, la Lettera al Varchi e i versi di Burla del Bronzino al maestro. Una prima trascrizione integrale del Diario pontormesco fu pubblicata da F. M. Clapp, Jacopo Carucci da Pontormo: his life and work, Yale University Press 1916, pp. 310-316. Seguì, quarant’anni dopo, l’edizione autonoma del testo curata da E. Cecchi in una nuova trascrizione, Diario di Jacopo da Pontormo fatto nel tempo che dipingeva il coro di San Lorenzo, Firenze, Le Monnier 1956.

[13] M. Luzi, Felicità turbate, cit., p. 61.

[14] Ivi, p. 45.

[15] Cfr. R. Klibansky, E. Panofsky, F. Saxl, Saturno e la malinconia, Torino, Einaudi 2002.

[16] M. Luzi, Padre mite e dispotico, ora in Id., Discorso naturale, Milano, Grazanti 1984, pp. 101-105.

[17] Cfr. M. Firpo, Gli affreschi di Pontormo a San Lorenzo. Eresia, politica e cultura nella Firenze di Cosimo I, Torino, Einaudi 1997, in particolare pp. 339 e segg. Un cenno agli affreschi pontormeschi è anche in M. Firpo, Dal sacco di Roma all’Inquisizione: studi su Juan de Valdés e la Riforma italiana, Alessandria, Edizioni dell’Orso 1998, p. 105. Per uno studio delle inquietudini religiose del XVI secolo italiano cfr. D. Cantimori, Eretici italiani del Cinquecento e Prospettive di storia ereticale italiana del Cinquecento, Torino, Einaudi 2009.

[18] A. Pinelli, La bella maniera. Artisti del Cinquecento tra regola e licenza, Torino,Einaudi 2003, p. 12. Ma cfr. l’intero capitolo Vasari e il Pontormo, pp. 5-32.

[19] G. Vasari, Le vite de‚Äô pi√Ļ eccellenti pittori, scultori e architettori, Firenze 1568, edizione a cura di G. Milanesi, Firenze, Sansoni 1906, vol. VI, 286-287.

[20] M. Luzi, Felicità turbate, cit., p. 69.

[21] Ivi, p. 21.

[22] L’espressione riferita al teatro luziano è di S. Lombardi, Biografie teatrali, in M. Luzi, Felicità turbate, cit., p. 75.

Social Profiles